はじめに

アステラス製薬は日本を代表する大手製薬会社のひとつです。2005年に旧山之内製薬と藤沢薬品工業が合併して誕生して以来、グローバル展開を進め、現在では世界中で新薬の研究開発・販売を行っています。

特にがん領域や移植医療、中枢神経疾患などで強みを持ち、米国を中心に確かな存在感を発揮しています。

この記事ではアステラス製薬の業績動向、財務指標、成長戦略、そして投資家が注目すべきポイントについて、初心者にもわかりやすく解説していきます。

アステラス製薬の企業概要

アステラス製薬はグローバル製薬企業として世界70か国以上でビジネスを展開しています。売上の約4割を米国市場が占めており、次いで日本や欧州、中国などでも収益を上げています。

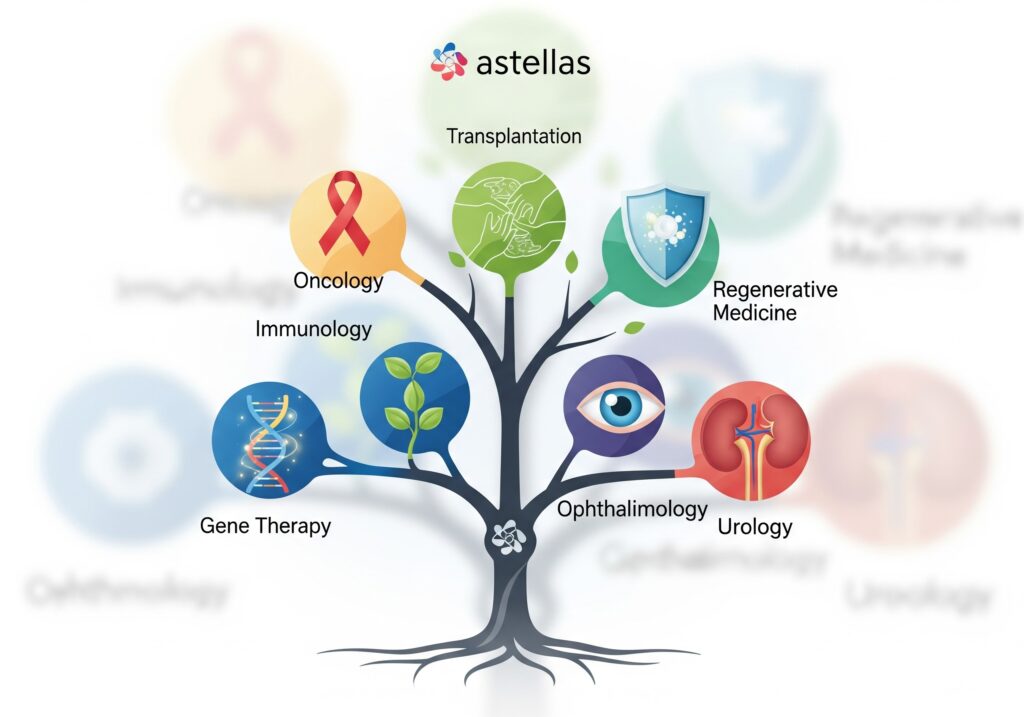

重点領域は以下の通りです。

- がん領域(オンコロジー):PADCEVやXTANDI(イクスタンジ)など主力製品を展開

- 移植・免疫領域:Prografなどの免疫抑制剤

- 再生医療・遺伝子治療領域:先端技術を活用した長期成長分野

- 眼科・泌尿器科領域:IZERVAYなどの新製品が成長

このように既存の収益基盤と新規分野への研究開発を組み合わせることで、持続的な成長を目指しています。

業績動向の詳細

2024年度の業績

アステラス製薬の2024年度業績は堅調でした。売上高は約1兆9,300億円で前年比プラス成長を維持。コア営業利益は約4,100億円、コア純利益は約3,040億円と安定感のある水準を示しました。

1株当たりの利益(EPS)は169円程度で、株主への利益還元余力も確保しています。

2025年第1四半期の実績

2025年度の第1四半期は特に好調でした。売上高は5,000億円を超え、前年同期比で約7%の増収。コア営業利益は1,400億円を超え、前年から60%以上の増加という大幅な伸びを記録しました。

純利益も前年から大きく伸びており、利益体質の改善が鮮明になっています。その背景にあるのが「戦略ブランド」と呼ばれる新薬群の急成長です。特に米国市場での浸透が早く、今後も売上を押し上げる柱となることが期待されています。

財務指標から見る企業体質

財務健全性

アステラス製薬の自己資本比率は約44%と、製薬業界の中でも安定しています。現預金も2,000億円以上を確保しており、研究開発やM&A、配当支払いに十分対応できる資金余力を持っています。

一方で総負債は1兆8,000億円規模とやや大きめで、財務レバレッジには一定の注意が必要です。しかし製薬業界は研究開発投資やM&Aに巨額資金を必要とするため、この水準は許容範囲と考えられます。

キャッシュフロー

営業キャッシュフローはプラスを維持し、研究開発費や設備投資を十分に賄えています。配当支払いによるキャッシュ流出はあるものの、安定的にフリーキャッシュフローを生み出しており、株主還元と成長投資を両立できる基盤が整っています。

株式市場での評価

アステラス製薬の株価は、2025年現在で時価総額約3兆円前後。配当利回りは4.5%以上と高水準で、安定した配当銘柄として人気があります。

投資指標をみると、予想PERは約18倍、PBRは2倍前後。収益性の観点ではROEが2〜3%程度と物足りなさがありますが、これは研究開発費を積極的に投じている影響も大きいです。中長期的には新薬の成長によって改善が期待されます。

成長戦略のポイント

アステラス製薬の最大の特徴は、研究開発への積極投資です。売上の約17%を研究開発費に充てており、これは国内外の製薬企業の中でも高い水準です。

主力のオンコロジー領域ではPADCEVやXTANDIの成長を軸に、さらなる適応拡大や新薬投入が進められています。また再生医療や遺伝子治療といった新しい分野でも積極的に取り組んでおり、将来的にブレイクスルーとなる可能性を秘めています。

一方で、XTANDIの特許切れが2027年以降に控えており、これが業績に与える影響は大きなリスク要因です。その穴を埋める新薬の育成が今後の課題となっています。

投資家が注目すべきポイント

- 高配当利回り:配当性向を維持しながら4%以上の利回りは投資家にとって魅力的。

- 新薬の成長:PADCEVやIZERVAYといった新薬群の成長が業績を牽引。

- 特許リスク:XTANDI特許切れによる収益減少リスクに注意。

- 研究開発力:再生医療や遺伝子治療など新規領域に積極投資。

- 財務基盤:安定した自己資本比率とキャッシュフローで持続的成長に対応可能。

まとめ

アステラス製薬は安定的な収益基盤を持ちながら、新薬群の成長と先端分野への研究開発投資を積極的に進める企業です。配当利回りの高さは魅力的であり、株主還元意識も強い一方、特許切れリスクや利益率の低さといった課題も存在します。

中長期の資産形成を目指す投資家にとって、アステラス製薬はポートフォリオに組み入れることで安定と成長を両立できる可能性を持つ銘柄といえるでしょう。新薬の開発状況や業績の推移を定期的に確認しながら、分散投資の一環として注目すべき存在です。